Как успевать больше и уставать меньше: проректор Жанна Калматаева выступила с лекцией в рамках Ноябрьских чтений

В рамках Ноябрьских чтений в Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова прошло выступление проректора по академической работе, д.м.н., профессора Жанны Амантаевны Калматаевой, посвящённое теме, которая касается каждого: как управлять временем, снижать нагрузку и повышать личную эффективность. Тема — максимально жизненная и актуальная: «Мультизадачность, приоритизация и управление временем».

Лекция была построена на материалах авторской презентации .

Уже в начале Жанна Амантаевна задала тон встрече тезисом, который вызвал живой отклик аудитории: мультизадачность — это не суперсила, а форма самообмана. Мозг не способен одновременно выполнять несколько сложных процессов — он лишь постоянно переключается между ними, что снижает продуктивность до 40 процентов, увеличивает количество ошибок и требует до 15–20 минут на восстановление концентрации после каждого сбоя. Чтобы слушатели почувствовали это на практике, было предложено небольшое упражнение: написать своё имя левой рукой, одновременно считая от 100 назад с шагом 3. Результат оказался очевиден — многозадачность тормозит, а не ускоряет работу.

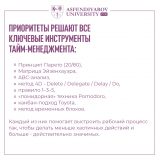

Лектор подробно остановилась на том, почему приоритизация становится важнейшим навыком современного специалиста. Были представлены ключевые инструменты тайм-менеджмента, включая принцип Парето, матрицу Эйзенхауэра, метод ABC-анализа и метод “АБВГД”, технику Pomodoro, правило 1–3–5, подход 4D (Delete, Delegate, Delay, Do), канбан-методику и метод временных блоков. Каждый из этих инструментов позволяет структурировать рабочий день, уменьшать хаос и сосредоточиться на действительно результативных действиях.

Отдельно Жанна Амантаевна остановилась на ошибках, которые чаще всего мешают эффективно организовать работу: несоответствие действий личным и профессиональным целям, стремление «успеть всё», отсутствие честной самооценки, постоянные согласия на дополнительные задачи и привычка путать срочное с важным. Были обозначены и так называемые «хронофаги» — пожиратели времени: соцсети, мессенджеры, шумы, незапланированные встречи, несистемное хранение информации, отсутствие делегирования и постоянные мелкие отвлечения.

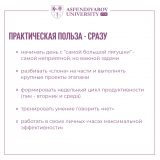

Слушатели получили ряд практических рекомендаций, которые можно применять сразу после лекции: начинать утро с выполнения самой большой и неприятной задачи — “лягушки”; крупные проекты разбивать на небольшие этапы; планировать неделю с учётом циклов продуктивности (с пиком на вторник и среду); работать в собственные часы максимальной эффективности; осваивать навык конструктивного отказа; и особенно — избегать иллюзии, что объём задач можно компенсировать скоростью переключения.

Лекция вызвала большой интерес у участников Ноябрьских чтений, потому что речь шла не о теоретических моделях, а о том, что влияет на каждого:

как планировать неделю,

как перестать тонуть в задачах,

как работать так, чтобы оставалось время и для дел, и для жизни.

Выступление стало практическим руководством по повышению эффективности и снижению эмоционального выгорания — тем самым подходом, который делает академическую культуру КазНМУ современной, устойчивой и ориентированной на развитие.